Meta 廣告預算黑科技與出價模型優化全攻略

- 廖天佑 Bless Liao

- 2025年7月4日

- 讀畢需時 7 分鐘

已更新:2025年7月7日

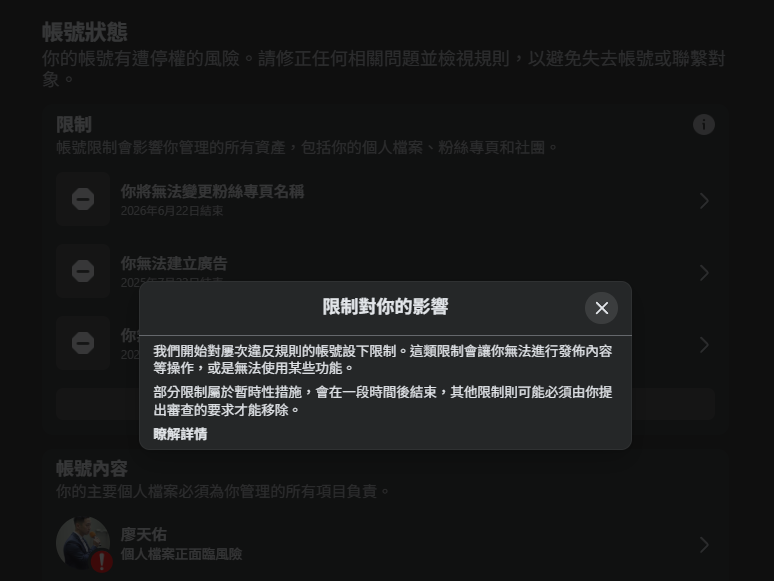

這一篇是聚焦於演算法邏輯相關策略,例如一美元爆量法、Bid Cap結構、CBO搭配、加速投放等策略,針對各版本漏洞設計的策略,提供給所有經驗老練的投放高手;這些策略也導致了META陸續追加諸多不同的廣告限制,希望能透過這些經驗技巧分享,讓大家發想出新版本能使用的策略。

2025廣告操作要點,在受到政策影響大量封鎖、觸及懲罰導致廣告主預算降低的時候危機入市,能有撿漏機會就趁便宜多買一點,也能考慮品牌合作白嫖或劫持留言版位流量。

一美元爆量策略(1美金廣告測試法)

「一美元引爆法」是廣告測試黑科技,透過超低預算快速啟動演算法學習。操作步驟為:先以每日僅1美元的預算建立一則廣告並通過審核,等待其開始穩定花費後,立即大量複製相同廣告於同一廣告組,複製數量可達數十甚至上百則。同時將該廣告組總預算提高到足以支撐所有複製廣告的程度(例如提高至$200美元)。如此一來,大量幾乎相同的廣告會瞬間佔據投放渠道,強制Meta演算法在極短時間內收集大量數據並加速學習,快速找到表現最佳的受眾與素材組合。實戰案例顯示,透過此法甚至僅花費數美元就能跑出轉單結果。然而此策略相當激進,Meta已將此類非常規大量重複投放歸類為中高風險手法。廣告帳戶若異常新增大量重複廣告,可能引發演算法風控警示,嚴重時甚至導致廣告帳戶被封鎖。因此此爆量策略適合進階投手在瞭解風險下嘗試,建議有經驗的操作人員搭配穩定的無限額帳戶使用,以降低觸發封號的風險。

加速投遞(Accelerated Delivery)

加速投遞是Meta後台提供的一種進階投放模式,可在最短時間內快速燒完預算以爭取曝光。與標準投遞相比,加速模式不會平均分配預算到全天,而是儘快競價取得版位,縮短學習與投放的時間窗。其優點是在短期活動或急需流量時,能迅速累積曝光和轉換數據,加快廣告優化的節奏。例如推廣限時優惠時,使用加速投放可在優惠期內最大化觸及,快速達到學習期所需的50筆轉換門檻。但缺點是預算可能在短時間內被快速燒光,如果目標受眾有限或出價過高,廣告可能以次優成本搶量,導致平均CPA上升。為避免加速模式下預算浪費,業界研發出「加速投放 + 出價上限」的組合玩法:開啟加速投遞讓系統瘋狂爭取曝光,同時對每次轉換設置嚴格的低出價上限(單次轉換最高出價),藉此誤導演算法只能用低成本爭取轉換。實踐證明,這種組合使系統彷彿被「鎖住」在低價模式,短時間內以異常低的CPA獲得大量轉換。某真實案例中透過該法將每筆潛在客戶名單成本壓低到新台幣50元左右,僅為業界平均的20%。需要注意的是,這種算法漏洞利用可能隨著Meta演算法調整而失效,因此投手應密切關注成效變化並適時調整策略。建議僅在短期衝刺或與出價上限搭配時使用加速投遞,以免預算過快燒完造成浪費。

出價上限 Bid Cap 與 CPA目標搭配技巧

在Meta競價體系中,出價策略對成本與量能有關鍵影響。**出價上限(Bid Cap)與目標CPA(成本上限)**是兩種常用的成本控制手段:前者限定每次競價的最高出價,後者則設定每次轉換的平均目標成本。預設情況下採用最低成本出價時,系統會盡可能爭取最多轉換量,不對單次成本做限制;這可能在量大時攬入部分高成本轉換,推高平均CPA。若改用成本上限(設定一個目標CPA),演算法會在努力爭取轉換的同時將平均成本控制在目標範圍內,避免少數極貴的轉換拉高整體花費。而使用出價上限時,系統對每次轉換出價設限,嚴格過濾高於上限的競價機會,以確保每一次得標的轉換成本不超過預期。這種嚴控雖能壓低單次成本,但如果上限設定過低,可能導致系統難以競得任何曝光,最終轉換量不足。實務上,可依營運目標靈活運用這兩類控價手段:例如希望每次購買成本不超過$10美元的新創品牌,可採用成本上限出價並將CPA目標設為$10,系統將嘗試將每筆轉換壓在此價位附近;反之若追求最大轉單數且願意接受成本波動,則維持最低成本模式讓系統自由尋找轉單。值得注意的是,Bid Cap與成本上限無法同時在同一廣告組中設定,需按需求擇一。若採用Bid Cap策略,建議在建立活動前充分分析歷史數據,將出價上限設定在合理區間內:上限值略低於平均CPA即可有效降低成本,但過低則可能讓廣告無法投放。此外,可留意系統投放狀況:當設定目標成本或上限後,如果演算法在該成本內找不到足夠的轉換量,寧可降低出價也不會把預算亂花在低效受眾上,某種程度上保障了ROI。建議廣告主根據自身歷史CPA表現設定出價上限或成本目標,以確保成本可控的同時不至於嚴重影響投放量。

CBO 與 ABO 的預算配置邏輯

在廣告預算配置上,可以選擇將預算設定在廣告系列層級(CBO, Campaign Budget Optimization)或廣告組層級(ABO, Ad Set Budget Optimization),兩種方式各有邏輯與適用情境。【CBO】模式下,廣告主在系列層級設定總預算,讓Meta系統自動在旗下多個廣告組間動態分配資源。這可免除人工隨時調整各廣告組預算的繁瑣,讓表現最好的廣告組自動獲得更多預算傾斜。演算法會即時偵測各受眾/素材組合的投報率,將預算優先投入回報較高者,降低低效廣告組的花費,從而最大化整體ROI並降低平均轉換成本。此過程避免了人工調整預算可能引發的學習期重置,符合Meta對廣告主「少干預、多信任演算法」的最佳實務建議。

相較之下,【ABO】模式由廣告主為每個廣告組單獨分配預算,能對不同受眾或素材組合進行獨立控管。其優點是在測試階段可確保每個廣告組都獲得基本的曝光資源,不會因演算法偏好而過早失去展示機會。例如投手常將同一素材複製到多個廣告組,分別設定不同目標受眾進行平行測試,以觀察哪一組受眾率先跑出成效。透過ABO手動配置,能夠保障即使是表現稍晚才浮現的受眾,也有預算去驗證效果;一旦發現某組廣告「爆量」加速取得轉換,投手即可手動提高其預算並相應降低或關閉其他表現較差的組別,靈活掌控資源傾斜方向。然而ABO的缺點是需要頻繁人工監控和調整,稍有不慎大量改動可能干擾演算法學習。在長期優化上,大多數情況CBO能以機器速度優化配置,通常較人工調配來得高效。綜合而言,小範圍的前期測試可透過ABO確保每個變數組合得到驗證,而大規模擴量階段則建議改用CBO以充分發揮演算法優勢。Meta官方亦鼓勵使用CBO來簡化管理並提升成效。建議廣告主先用ABO進行小額測試找出表現最佳的受眾與素材組合,待成效穩定後再切換到CBO讓系統自動動態分配預算擴大投放。

預算放量時機與轉換節奏控管

掌握擴大預算的最佳時機,對於放大廣告效益至關重要。當某支廣告開始「燒出」明顯成效後(例如CPA遠低於目標、轉換數量快速增加),往往意味著演算法已找到契合的受眾與素材,此時正是預算放量的黃金窗口期。實務上,資深投手會採取「階梯式拉升預算」策略:在成效上升趨勢明確時,在短時間內分階段大幅提高日預算。例如最初日預算為$100美元,若發現廣告連續獲得低成本轉換,投手將在15–30分鐘內迅速將日預算翻倍到$200,再觀察片刻繼續拉升至$400甚至$500,以高速節奏捕捉演算法湧現的紅利流量。如此緊湊的擴量方式,目的在於不讓預算成為限制—只要ROI維持穩定,就果斷加碼投入,充分撈取短時間內湧現的大量高意願受眾。反之,如果延遲幾個小時甚至等到隔日再調升預算,可能錯過這批最有轉換潛力的受眾窗口,轉換節奏也可能因演算法重新評估而趨緩。當然,激進放量必須配合嚴密的轉換監控:隨著預算級數拉高,需實時關注CPA等指標,一旦發現成本開始飆升超出目標,就須立刻停止加碼,甚至回調預算以止損。自動化工具在此大派用場——廣告主可設定自動規則,當CPA高於某值時自動暫停廣告,以防止因擴量過頭而侵蝕之前累積的收益。此外,執行此策略前也要確保帳戶能承受高速燒錢:不限額廣告帳戶(無每日花費上限)或信用額度充足的帳戶較適合此操作,才能在短時間內容納數倍預算的花費而不觸發Meta內部風控限制。許多廣告投手透過激進擴量,在極短週期內為爆款產品取得遠超平常的轉換量。執行時務必果斷而謹慎,密切盯住數據,在正向表現消退前搶佔量能。建議搭配不限額帳戶以承受爆量波動。

預算升降的規則與風控策略

靈活調整廣告預算雖是必要日常,但需遵循一定規則以免適得其反。首先,避免頻繁且劇烈的預算改動是廣告優化的重要原則:若無明確數據支撐,不要動輒將預算翻倍或砍半,因為重大變動可能使演算法的學習進度重置,導致成效波動。Meta建議每週至少累積50筆轉換再評估優化方向,期間盡量保持設定穩定。因此,一般情況下宜採取漸進式的調整,例如每日調升或調降預算幅度不超過20-30%,觀察幾日後再做進一步改動。對於表現欠佳的廣告,不要猶豫於削減預算甚至停播——過度迷信演算法自行修正可能讓預算白白浪費。資深投手指出,完全依賴Meta自動投放等同於「替平台當測試員還自己貼錢」;當ROI異常下滑時,應果斷介入人工調控,例如收緊受眾、下調預算,或暫停高花費低轉換的活動,以免任由演算法燒錢。在風險控管方面,可以運用前述自動規則等機制:預先設定好當CPA高於目標多少%、或ROAS低於門檻時系統自動通知或關閉廣告。同時務必檢視廣告帳戶的資質與限制,新帳戶或信用額度低的帳戶不宜冒然大幅衝高預算,必要時先向Meta申請提高支出上限或使用歷史表現良好的帳戶操作。最後,為降低單一平台的風險暴露,廣告主可採取多元佈局策略:將部分預算分配至其他廣告管道(如Google、TikTok等),以防Meta平台演算法波動或競價成本飆升時,整體行銷成效受到重創。跨平台分散投放能在某渠道遇阻時及時由其他渠道補上,確保持續穩定的曝光與轉換流量。建議每次僅小幅調整預算,並善用自動規則設定停損點與跨平台分散投放來降低整體風險。

留言